全国5万強あるNPOのうち、わずか数%しか存在していない認定NPO法人。

認定NPO法人になるには、様々な要件をクリアする必要がありますが、どんな要件を満たせば取得できるか分からないですよね?

- 主担当の職員として勤務した2法人が認定を取得できた

- 外部で関わった2法人が顧問契約中に認定を取得できた

以上の経験に基づき、認定取得に必要な要件をポイントを抑えてご紹介します。

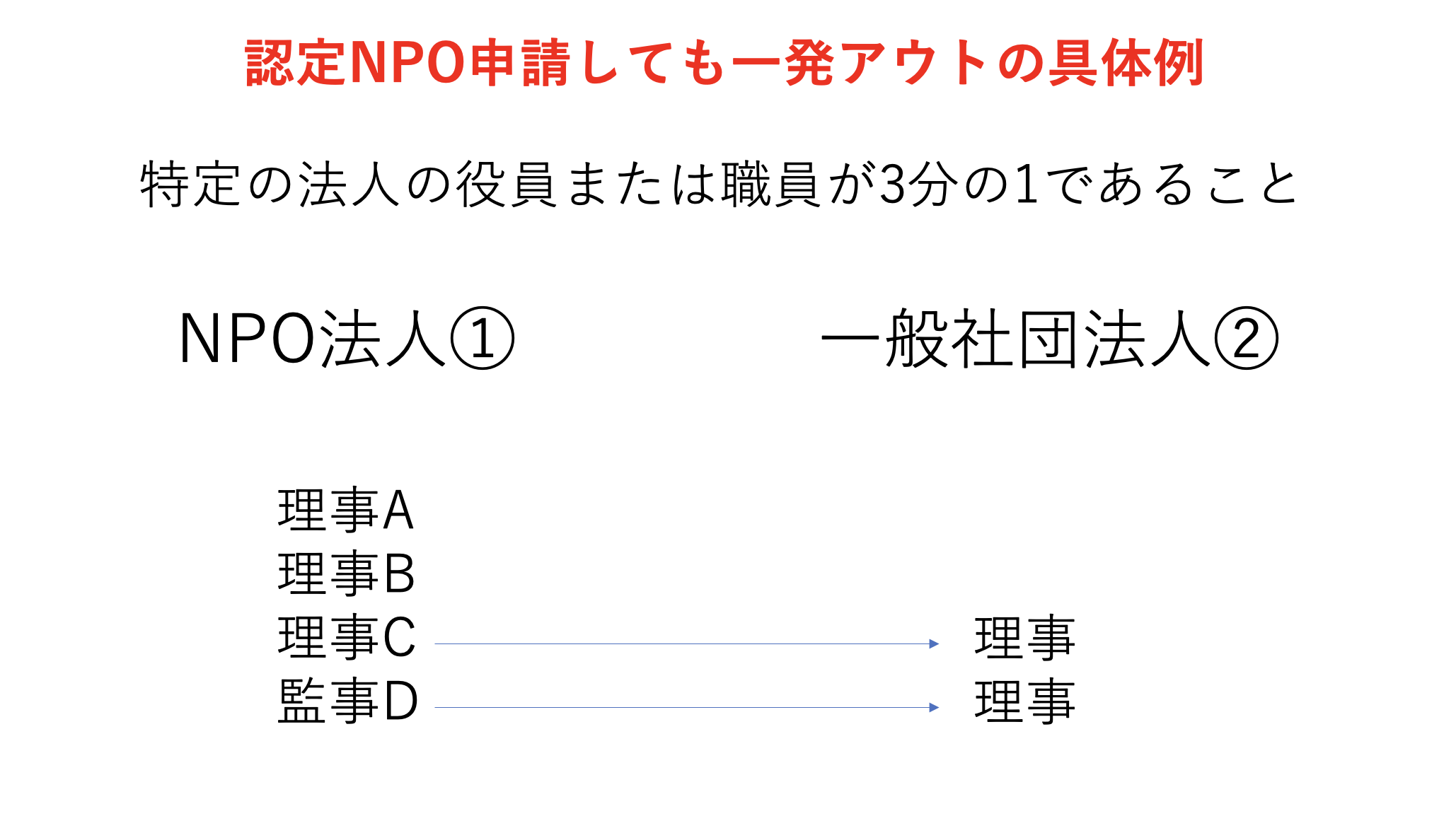

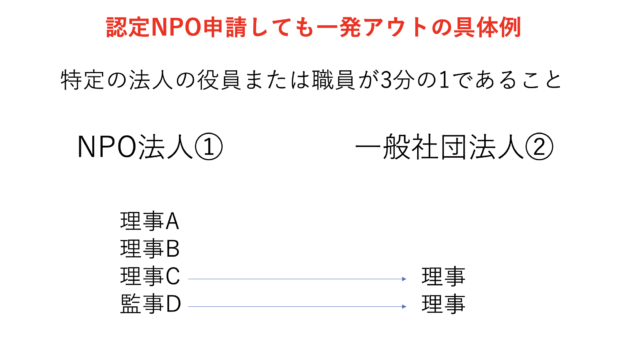

認定NPO取得要件①理事の要件を満たしているか?を注意しよう

認定NPO法人になるために、最も注意が必要な要件として、同法人の理事が別法人の理事を兼務していないこと、というのがあります。

NPO法人の理事同士が仲良しで、複数の法人で同じ理事だったりすると、一発アウトというルールがあるのですが、ご存知ないNPOが非常に多く、認定NPO法人の申請をして、後からこのルールを知って時間と労力を無駄に割いてしまうNPOが多いです。

上記のように、理事等が他法人の理事を兼務していないか、申請段階で確認することを必ず心がけてください。

認定NPO取得要件②認定に詳しい税理士さんと顧問契約を結ぼう

認定NPO法人になるためには、認定NPOに準拠した会計制度で運用されている必要があります。

認定NPOに準拠した会計制度になるためには、専門知識のある税理士さんと顧問契約を結ぶことが必須になります。

専門知識のある税理士さんが探せるチャネルを2つご紹介します。

個人レベルで活動している税理士さんが見つかるネットワーク

先述の脇坂先生が立ち上げた、日本で一番認定NPO法人に関する専門知識を有する専門家のネットワークが形成されている、以下のサイトに問合せをいただくのが、最もおすすめの方法です。

https://npoatpro.org/index.html

上記のメーリングリストに私も参加していますが、比較的個人で開業されている税理士さんが多い印象ですので、現在の顧問先対応で忙しいが、条件があれば新たに顧問契約をして下さる税理士さんが見つかる可能性があります。

老舗で実績がある税理士法人であるゆびすいさん

私が正職員として勤務している際、担当していただいたのは以下のゆびすいさんに勤務する税理士さんです。

https://www.yubisui.co.jp/

2つの法人がNPOの状態から、認定NPO法人になることを経験されている方で、実績をお持ちの税理士さんが在籍されています。

ゆびすいさんは、認定こども園や寺院、福祉業界に関する税務にも強みがあるため、会計の信頼性を強化したいと思うNPOにはおすすめです。

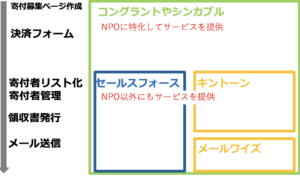

認定取得要件③バックオフィス(特に領収書)の体制を整えよう

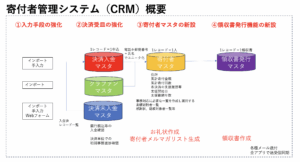

認定NPO法人になるためには、寄付者の領収書発行体制や寄付者名簿を適切に管理できていることが必須になります。

どうやったらバックオフィス体制が整うのか?最もコストを抑えてノウハウを理解するには、以下の動画を見てもらったら理解が可能です。

1度ではなく、何度も繰り返し復習することで、寄付に関するバックオフィス体制を強化できるNPOを目指してもらえたら嬉しいです。

認定取得要件④年度に併せて寄付キャンペーンを実施しよう

認定NPO法人は、一定の基準を満たした寄付を集めないと取得ができません。

基準は絶対値基準と相対値基準という2種類が存在していますが、おすすめは絶対値基準で寄付要件をクリアすることです。

絶対値基準は、年平均100人(2事業年度で合計200人)、3,000円以上の寄付者を集める必要があります。

単に寄付した事実があるだけでなく、寄付者の氏名、住所、寄付日、寄付金額が取得できる形で、寄付をしてもらう必要があります。

ここまで聞いてもらったら、大変だと思われるかもしれませんが、実は、絶対値基準を満たすことはそこまで難しくはありません。

なぜなら、いくら寄付したらどうなるか?の寄付する意義、ゴールが明確だからです。

法人の会計年度の締め日の数ヶ月前に、

- 認定NPO法人になるための寄付者を募るキャンペーンを行う

- 対面などのイベントやWeb上で寄付が集まるためのアクションを行う

- あと何人で目標に届きますと、期間中に刻んで繰り返し寄付依頼を行う

- これまでNPOの活動を知って下さっている方に対して寄付依頼を行う

以上のポイントを抑えてもらうと、寄付の要件に関しては、再現性高く様々な法人で満たすことができます。

私が顧問をしているある認定NPO法人では、1日のイベントだけで200人近くの寄付者が集まったという実績がある法人さんもいらっしゃる程です。

認定NPO法人が増えることは日本の希望となる

認定NPO法人は、相続財産からの寄付を財源にして、国に頼らず大型の財源を獲得することで、社会問題を解決する上で、非常に重要な法人です。

認定NPO法人がもっと増えることで、日本社会の社会課題の解決は、着実によい方向に進みます。

今回の記事を読んで、より詳しく現場で認定NPO法人になるためのノウハウを知りたいと思うNPO法人や、ノウハウを私から直接知りたいと思うファンドレイザーは、ぜひ、ライン登録の上、個別相談に来てください。