GDPの成長率で他国と競うのではなく、世界トップクラスの水準を誇る個人金融資産を社会に巡らせる仕組みを稼働させる事で、日本は存在感を増すことができる。

15年NPO経営に関わる中で私はそんな信念を抱いているのですが、NPOがより躍動するために重要なのが、地域のNPO経営を支える中間支援団体の存在です。

様々なNPOを体系的にサポートしてきた実績に基づき、NPOの中間支援団体が担うべき役割や課題についてまとめます。

NPO中間支援団体は、人やお金を地域に循環させる役割を担う

中間支援団体とは、NPO(非営利組織)を支援する組織のことです。具体的には、NPOの運営に関する情報提供、人材育成、資金調達のサポート、他のNPOとの連携支援などを行います。また、行政や企業との橋渡し役となり、NPOの活動を促進する役割も担います。

どういった法人がNPOを支える中間支援団体に属するかというと

| 地域名+基金 | 例:京都地域創造基金 |

| ◯◯サポートセンター | 例:仙台市市民活動サポートセンター |

| ◯◯コミュニティ財団 | 例:ひょうごコミュニティ財団 |

こういった法人が中間支援団体として該当します。

地域の課題を地域で解決し日本の国力を高める上で中間支援団体はなくてはならない存在

グローバリズムが台頭する昨今において、お金や人の地産地消をいかに推進していけるか?というのは、非常に重要なテーマとなっています。

地域で暮らす人が地域の課題を解決するために、地域の人やお金を集めながら事業を行う。

このことを推進できるのが、NPOを支える中間支援団体であり、自律分散的に各自が必要な役割を全うできる日本人の特性に合致することも相まって、中間支援団体によって地産地消モデルで世界的に存在感を示せる。

そんな可能性を秘めていると私は考えています。

以下より、そんな中間支援団体の影響力がもっと増して、経営基盤が整うためにできる2つのことについて、私の実経験に基づいてシェアさせていただきます。

中間支援団体ができる事①高齢者からの寄付をお預かりする受け皿として機能し得る

NPO特有財源である寄付を集める上で、最も大きな金額を集めることができるのが、遺贈寄付です。

遺贈寄付は直接各NPOが集められることが望ましいのですが、NPO単体では発信力が乏しかったり、マンパワーが不足している等の理由で、大手NPO以外は遺贈寄付が集まっていないのが現状です。

そこで、各地域NPOの代表格である中間支援団体が、遺贈寄付をお預かりして、集めたお金をNPO経営に再分配するということが、中間支援団体であれば、実行しやすいという特徴があります。

実際に、様々な中間支援団体において上記事例は増えてきています。

出典:https://www.plus-social.jp/results.cgi?c=3

なお、ほとんどの中間支援団体は気づけていないですが、適切なWebページさえ作成すれば、地域名+遺贈寄付等のキーワードで各中間支援団体ドメインで作られたブログなどが上位表示され、広告費などをかけなくても遺贈寄付を集められることが可能だということがあります。

上記ノウハウにご興味がある方は、奏ワークスの個別相談に来てください。

私が支援させていただいたNPO様で、専従職員不在でも累計4,000万超の寄付が集まり、遺贈寄付を受け入れた法人様などもございます。

中間支援団体ができる事②ステークホルダーの一元管理と業務量軽減を実現

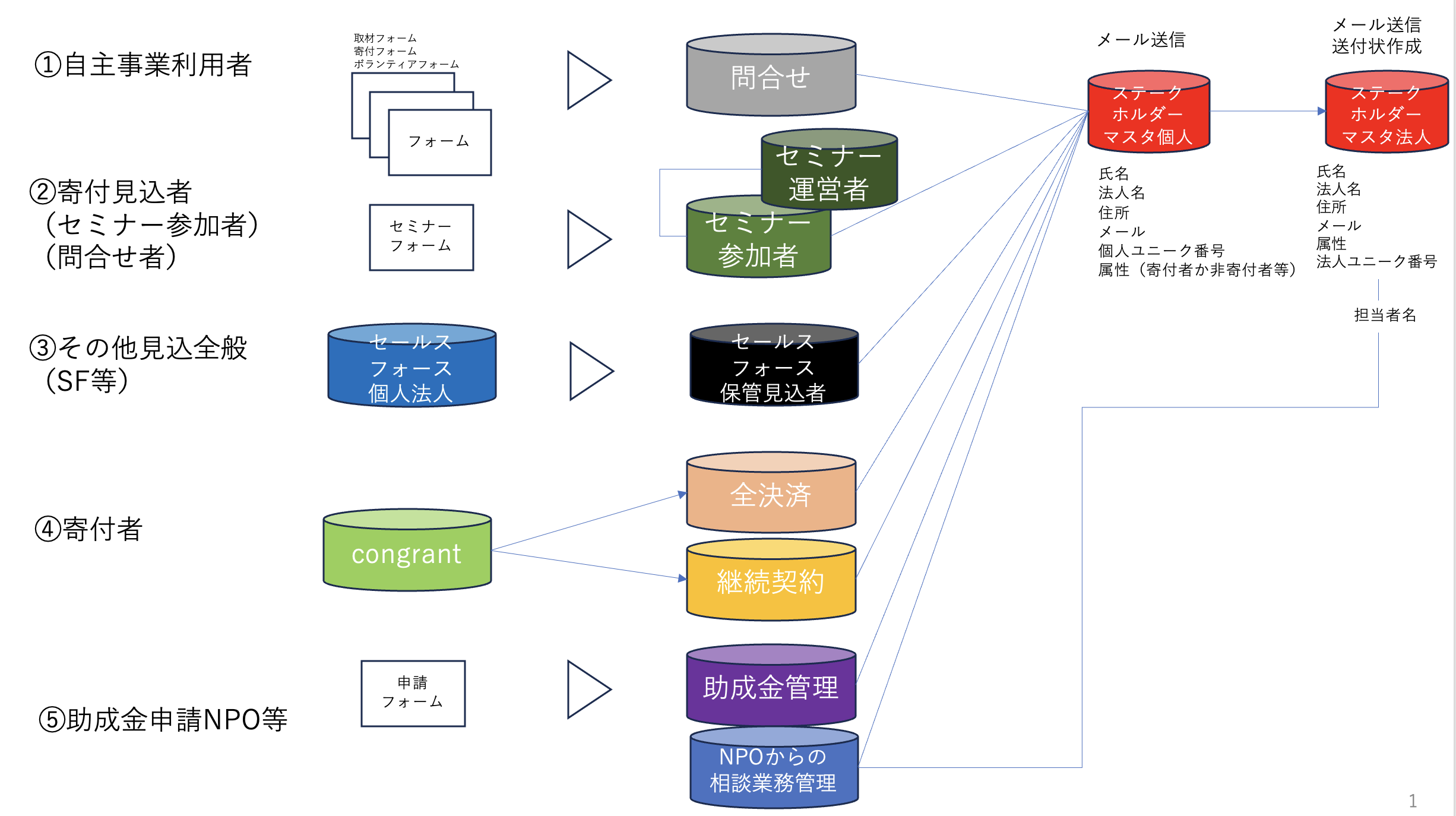

中間支援団体を大きくする上で、実は最も重要な経営課題は、IT基盤を整備することになります。

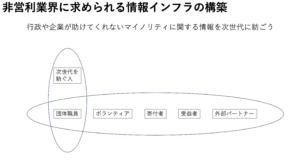

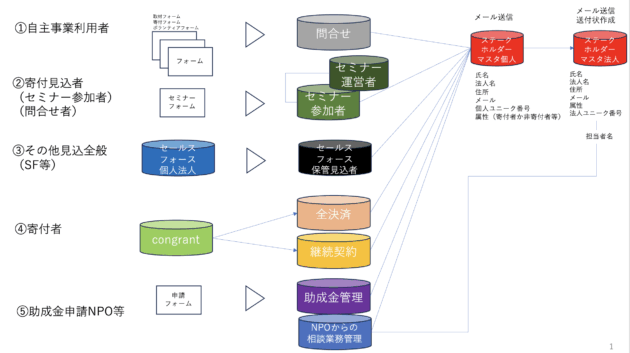

なぜなら、中間支援団体は、

- 地域の課題を解決したいNPO

- 地域を支えたいと思っている寄付者

- NPOの活動に関わりたいと考える地元企業

- NPOにノウハウを提供したいと考えるセミナー運営者

など、様々なステークホルダーの方と関わりながら、それぞれの方をお繋ぎしたりすることで、地域での成功事例を増やしていくことができるビジネスモデルの上で成り立っているからです。

ですので、各者の関わり方、参画度合いを中間支援団体を運営する全スタッフが情報を整理し、誰がどんな形で参画して下さっているのか?を体系的に整理する仕組みが必要となります。

上記を自団体だけでは実装することが難しいため、現在、弊社では様々な中間支援団体様から、DXの相談が多発しています。

各中間支援団体様のDXに関するお悩みと、解決事例について、以下ご紹介いたします。

中間支援団体様から寄せられているお悩み

様々な中間支援団体様からDXを推進する上で、例えば、以下のようなお声をいただいています。

| Salesforceが使いこなせてない | 他NPOも導入しているという理由でSalesforceを導入してみたが、電話帳のような形でしか使えておらず、どうやって最適化すればよいか分からない |

| 各NPOからどんな経営相談があったのか集計が大変 | 資金調達(寄付集め、クラファン、助成金等)、採用、事務体制の構築、事務手続き全般等、NPOが抱える様々な経営相談の種類を日々記録し、集計して対外に公開するため体制構築が難しい |

| ステークホルダーが多すぎて、1つのデータベースで情報が整理してみれない | 個人、法人、様々なステークホルダーがいて、スプレッドシートやエクセルでデータベースを構築しているが、情報を最適に保存できる方法が分からない |

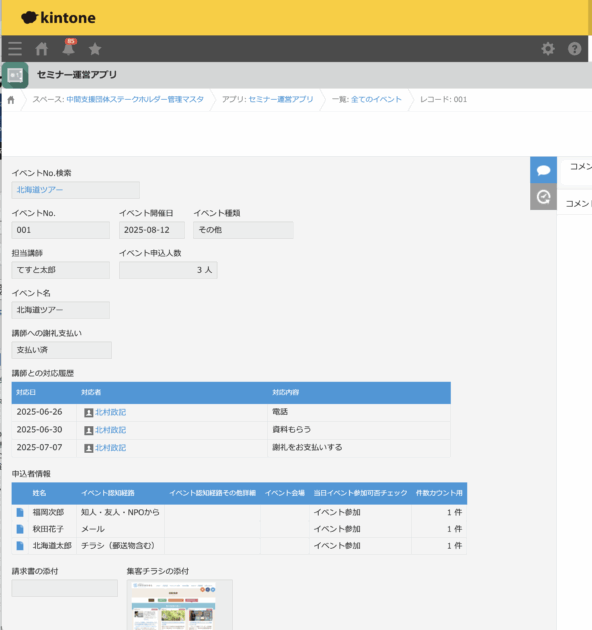

| イベントの参加人数やイベントごとの効果を測定ができずに困っている | イベントの参加人数、開催頻度、講師とのやりとり、集客に活用したチラシなど、イベントごとの運営に関わる様々なノウハウを、一箇所に集約することが難しい |

こういった、悩みは一朝一夕に解決することは難しく、様々な視点を盛り込んだ専門家がいないと解決することが難しいのですが、サイボウズ様のチーム応援ライセンスのおかげで、一気に解決ができると確信しております。

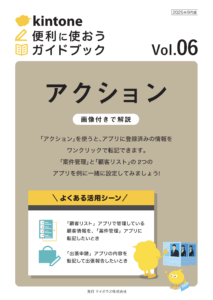

kintoneを活用し適切に初期構築ができれば盤石な経営基盤が整う

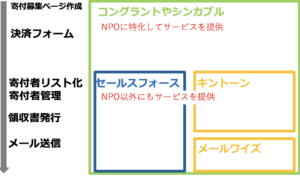

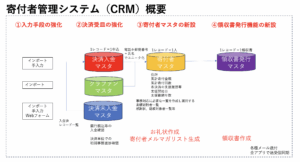

上記のお悩みを解決させていただいたDX事例について、概要をご紹介します。

以下のような複数のデータベースをそれぞれつなぎ合わせる事で、

- 働く時間の削減

- 脱属人化

- ステークホルダーの満足度の最大化

という価値を提供させていただいております。

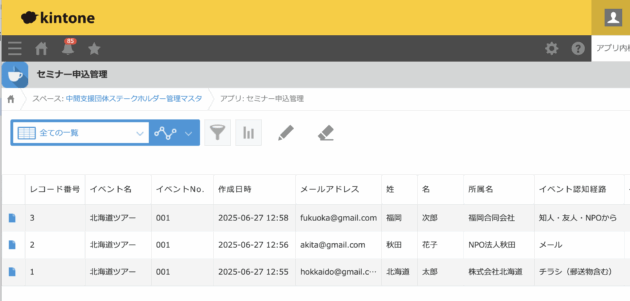

例えば、以下2データベース(kintoneではアプリと呼ぶ)を構築し、2アプリをイベントナンバーでつなぎ合わせることで、

- イベントごとの申込み人数が分かる

- イベント参加者を一覧化して一斉メール配信などができるようになる

- イベント集客のチラシや講師とのやりとりを履歴に残すことができる

こういったことを実現する仕組みが10分程度でつくることができたりします。

中長期で経営基盤を支える仕組みを実装したい方は専門家にお任せください

以上のように、中間支援団体は今後の日本において重要な存在ではありますが、まだまだ必要な基盤が整備できていないにも関わらず、私だけにノウハウが集中しているのが現状です。

NPOを支える中間支援団体の経営を支える。

このことの意義を理解し、実装して下さる人材がまだまだ不足しています。

ファンドレイザーとして1案件10万以上の収入を得ながら、業界に貢献したいと考える方は、ぜひDXのプロ養成講座の個別相談に来てください。

実は、ベテランファンドレイザーも私の講座を受講して下さっていて、ご自身の課題を解決するために必要なスキルを高めてもらい、クラファン×DXという形で最強の提案力を身につけてられて、NPO業界に更に貢献されるような動きが起こりつつあります。

中間支援団体を介して、地産地消で地域課題の解決がすすむ、その仕組みづくりを担って下さる仲間を、絶賛募集していますので、ご連絡お待ちしております。(講座開始3ヶ月で受講生が10名超と好評いただいているので、近々値上げを予定しています)